上周,亚太区百余位大学校长与副校长齐聚一堂,出席由杰弗里·萨克斯(Jeffery Sachs)教授主持的联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)校长会议。

会议集中讨论如何进一步加强大学与联合国的紧密合作,助力实现可持续发展目标。多位校长强调,当下时势严峻,大学必须加快步伐,携手推动科研,攻克难题,从而推动落实“开放科学”的理念,确保政策有据可依、及时澄清错误资讯。

若要在2030年达成可持续发展目标,我们必须加快步伐,加大力度,刻不容缓。但如何付诸实际呢?许多高校与研究者都面临一项挑战——如何推动涉及跨学科与多边合作的大型研究,为可持续发展目标贡献核心力量?

蒙纳士大学为应对挑战,新近发布了“促进大学主导的使命导向型研究框架 ”。 框架借鉴了大学为期18个月的一项研究成果,重点探讨了以挑战为导向的大型研究。框架编汇了该校过去15年间进行的12个案例研究。研究投资超10亿澳元,研究参与者约1,200名,來自40多所高校。

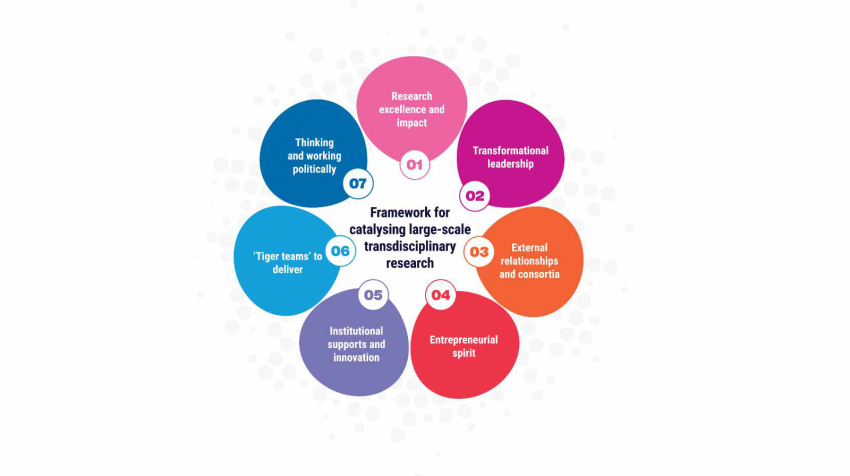

该框架聚焦各大高校,旨在高校范围内扩大使命导向型研究的规模,推广创新倡议。框架提出七项要素,旨在奠定制胜策略与战术基础,以推动更多以挑战为导向的大型研究倡议。这七项要素包括:(1) 研究质量与影响;(2) 变革型领导;(3) 外部合作伙伴与联盟;(4) 创业精神;(5) 校方支持与创新;(6)精锐专家团队;(7) 政治思维与实践。

该框架旨从多个层面加强体制、文化和能力建设,负责任地推动大学主导的研究使命。框架设有分类图,将使命导向型研究目标分为四大类:探索知识、革新常态、改革政策、造福社区。这一分类表明没有方案能放诸四海而皆准。研究动机各式各样,每个动机对应特定研究问题和潜在的解决方法。

国际科学理事会(ISC)也在探寻以使命为导向的研究模型,以大规模地推动研究活动。理事会呼吁各大高校和研究者多走一步:“要在2030年实现可持续发展变革,需要紧急调整多个国家及相关人员的优先事项,调配资源,这样研究才能持之以恒、群策群力,大幅加速进程。同时,需要全球科学界和科研资方集体行动,改变全局。”

在使命导向型学术研究和思维方式的框架下 ,研究使命应具备以下特点:抱负远大、专注解决问题、明确一定时限内达成的影响力目标,与学术和非学术利益攸关方建立深入、持续的伙伴关系以完成使命。这种范式通常称为“挑战导向型”或“使命导向型”研究,即优先考虑响应重大社会挑战的宏大目标,包括缓解和适应气候变化、重建生物多样性、解决病痛和疾病、减少贫困和不平等现象。

使命导向型的创新科技研究和实践,大都侧重于政府使命和行业政策。框架填补了学术领域空白,指导大学及其研究者推动和管理使命导向型倡议。

因此,框架有助研究者、大学管理人员和科研资方开展符合可持续发展目标的研究和创新工作。

基于该框架开展的研究项目包括:世界蚊子计划,即与社区合作对抗蚊媒疾病; 吸入式催产素项目,即提供热稳定肌内注射药物以减少产后出血,降低分娩死亡率;振兴非正规住区及其环境计划 ( RISE),即与印度尼西亚和斐济社区合作,解决紧迫的供水和卫生基础设施问题,提高人类卫生水平,改善环境健康;保护南极洲环境未来计划(SAEF),即帮助大众了解南极洲在世界天气系统和气候变化中的角色。

大学研究利用其知识、资源、号召力和影响力为可持续发展目标助力。大学可以加强战略协调与合作,整合研究人员、教育工作者、学生、政策制定者以及行业和社区伙伴的专长,秉持严谨态度,加强学术研究,解决迫切的社会问题,并作为所在地域和网络中的锚定机构。

点击链接下载报告和框架:https://www.monash.edu/research/missions

马修·A·弗伦奇博士(Dr. Matthew A. French) 为蒙纳士大学研究使命与影响部门的高级主任,向分管科研工作的常务副校长及高级副校长负责。

露西·唐纳森(Lucy Donaldson)为蒙纳士大学研究使命与影响部门的项目经理,向分管科研工作的常务副校长及高级副校长负责。

若需了解更多蒙纳士大学的相关信息,可参见以下链接:

![]() 官网 |

官网 | ![]() 脸书 |

脸书 | ![]() YouTube |

YouTube | ![]() X |

X | ![]() Instagram |

Instagram | ![]() 领英

领英